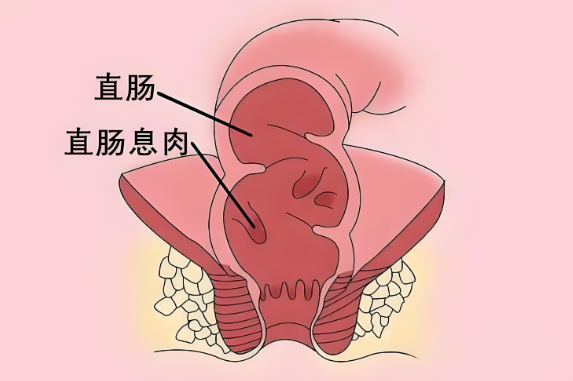

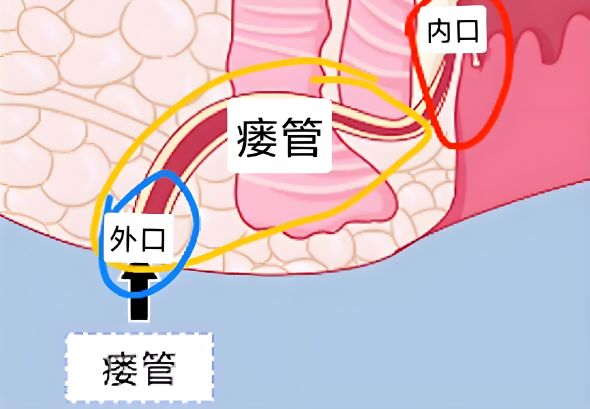

肛瘘,又称肛管直肠瘘,是肛肠科最常见的疾病之一,其发病率仅次于痔,在肛肠疾病中占有一定的比例。肛瘘是肛管或直肠与肛周皮肤之间形成的肉芽肿性管道,由内口、瘘管、外口三部分组成,主要侵犯肛管,很少涉及直肠,以下是对肛瘘的详细介绍:

一、病因与发病机制

肛瘘的形成多数与肛周脓肿有关。当肛周发生脓肿时,若未能及时处理或处理不当,脓肿破溃或切开引流后,伤口经久不愈,逐渐演变成贯穿于肛周与直肠下部的瘘管。此外,肛瘘的形成还与多种因素有关:

特异性感染:如结核菌感染,虽然较为少见,但也可引起肛瘘。

手术外伤继发性感染:如内痔注射误入肌层、手术后感染、产后会阴缝合后感染等,均可能波及肛门直肠,引起脓肿和瘘管形成。

肠道疾病:溃疡性结肠炎、克罗恩病等肠道炎症性疾病,由于抵抗力降低及炎症长期刺激,可能引发感染,导致肛周脓肿,最终形成肛瘘。

不良生活习惯:久坐、长期熬夜、吸烟酗酒、过度劳累等不良生活习惯,可能诱发肛周脓肿和肛瘘。久坐可以导致肛门内长时间的高压,影响局部血液循环;长期熬夜、劳累则可能导致胃肠道功能紊乱,改变排便习惯和性状,增加肛瘘的发生率。

饮食因素:长期食用辛辣、油腻的食物,可能改变排便习惯和性状,继而导致便秘或腹泻,增加肛周脓肿及肛瘘的发生率。

二、临床表现

肛瘘的临床表现多种多样,主要包括以下几个方面:

流脓:这是肛瘘的主要症状。新生瘘管流脓较多,脓液多少与瘘管长短和数量有关。外口假性愈合后流脓可暂时缓解。对于高位肛瘘,因瘘管位于括约肌外而不受肛门括约肌收缩自主控制,还可能伴随有粪便及气体经瘘管排出体外。

疼痛:瘘管引流通畅且无炎症感染时通常没有痛感,但仍可感觉到局部发胀和不适感。一旦外口阻塞或假性愈合,瘘管内脓液不断积存,局部会剧烈肿胀疼痛。

瘙痒:脓液等分泌物长时间刺激皮肤,可使得外口局部皮肤变色、脱落或者增厚,多伴有肛周皮肤瘙痒、肛周潮湿不适,严重时可伴发肛周湿疹。

肿块:大部分患者可在肛缘触及条索状硬块,按压有轻压痛。

其他症状:严重时可能伴随全身发热、贫血、排便困难、身体消瘦、精神萎靡等慢性病消耗症状。

三、检查与诊断

肛瘘的诊断需要结合病史以及典型症状,并通过必要的检查手段来明确肛瘘的类型和程度。常见的检查项目包括:

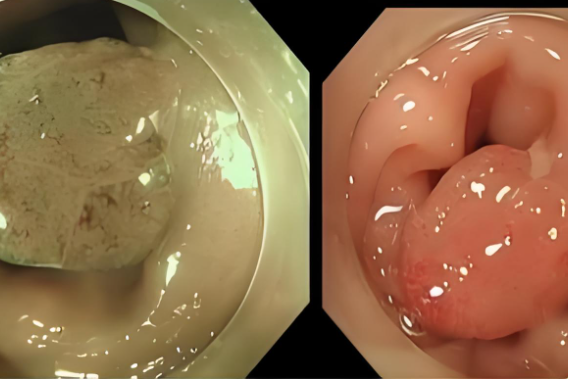

肛门镜检查:可发现对应内口的肛隐窝基底部有无脓性分泌物排出。

探针检查:采用球头银质探针,从外口沿瘘管探入,有助于探查到瘘管分叉和内口。

超声波检查:可以显示肛瘘内口及瘘管走行,判断准确率可达90%以上。

CT碘油造影瘘管成像:可了解肛周解剖结构,并可立体显示瘘管轨迹、分支和内口等。

核磁共振(MRI):可以清晰地显示脓腔、瘘管及肛门周围组织的解剖关系,指导手术操作。

四、分类

肛瘘的分类方法多样,常用的分类方法包括:

参照肛瘘治疗难易程度:分为单纯性和复杂性肛瘘。复杂性肛瘘涉及多个危险因素,如括约肌外瘘、括约肌上瘘等;单纯性肛瘘则相对简单,如低位经括约肌肛瘘等。

按照Parks分类法:分为括约肌间型、经括约肌型、括约肌上方型和括约肌外型。不同类型的肛瘘在手术治疗上有所不同。

五、治疗

肛瘘的治疗以手术为主。由于肛瘘病理变化复杂多样,部分患者临床疗效欠佳,甚至可能出现肛门变形等手术并发症。因此,选择合适的手术方式和术后护理至关重要。常见的手术方式包括挂线疗法、肛瘘切开术、肛瘘切除术等。术后需做好切口周围局部的清洁卫生,预防感染。

六、预防

预防肛瘘的关键在于改善生活习惯和及时治疗原发病。包括:

饮食调整:忌吃辛辣、寒凉、不易消化的食物,多喝水、进食新鲜蔬菜、水果、粗粮等,增加胃肠蠕动,防止大便干燥。

习惯调整:注意肛周卫生,每次排便后擦拭干净肛门,有条件者可用清水清洗肛门。养成良好的排便习惯,避免久坐久站,预防便秘和腹泻。

治疗原发病:及时治疗肛周脓肿、肛管外伤、特异性炎症等疾病,避免引起感染,诱发肛瘘。

综上所述,肛瘘是一种常见的肛肠疾病,其发生与多种因素有关。通过改善生活习惯、及时治疗原发病和选择合适的手术方式,可以有效预防和治疗肛瘘。