胃镜检查是诊断胃部疾病的重要手段之一,能够清晰地观察到胃壁的情况,发现可能的病变。胃镜检查中经常会发现胃息肉,胃息肉是指胃黏膜上的局部隆起或赘生物,通常是良性的。然而,有些息肉可能具有发展成胃癌的风险,因此,是否需要处理胃镜中发现的息肉是一个需要根据具体情况判断的问题。本文将详细探讨胃镜检查中发现的息肉是否需要处理,以及处理息肉的相关方法。

一、胃息肉的种类与特征

胃息肉可以根据其形态、组织学特征和发生原因进行分类。常见的胃息肉类型包括:

增生性息肉: 这种息肉是最常见的类型,通常与胃黏膜的慢性炎症(如胃炎)有关。增生性息肉通常较小,形态较为规则,恶性变的风险较低。

腺瘤性息肉: 这种息肉比较少见,但它是最常见的恶性变类型。腺瘤性息肉可能会发展为胃癌,因此需要特别注意。

胃平滑肌息肉: 这类息肉较为少见,通常是良性的,不容易恶变。

胃底腺息肉: 这种息肉通常与长期使用质子泵抑制剂(PPI)药物治疗相关,通常是良性。

类癌性息肉: 这类息肉较为少见,属于一种神经内分泌肿瘤,可能具有一定的恶性潜力。

不同类型的胃息肉恶性变的风险不同,因此,是否需要处理胃息肉,取决于息肉的类型、大小、形态以及患者的具体情况。

二、胃息肉是否需要处理?

胃镜中发现息肉后,是否需要处理,通常需要根据以下几个因素来判断:

1. 息肉的类型

增生性息肉: 这种息肉通常不会恶变,因此如果息肉较小、无症状,通常不需要进行治疗。对于这种类型的息肉,医生可能会建议定期随访,观察其变化情况。

腺瘤性息肉: 腺瘤性息肉具有一定的恶性变风险,尤其是当息肉较大、形态不规则时,恶变的风险更高。对于这种类型的息肉,医生通常建议进行切除,并送病理检查,以排除恶性肿瘤的可能性。

胃平滑肌息肉和胃底腺息肉: 这两类息肉一般是良性的,恶变的风险较低。如果症状不明显,通常不需要处理,但也应进行定期随访。

类癌性息肉: 类癌性息肉虽然比较罕见,但它具有一定的恶性潜力。如果发现此类息肉,通常建议切除并进行进一步的病理检查,以评估是否存在恶变的可能。

2. 息肉的大小和形态

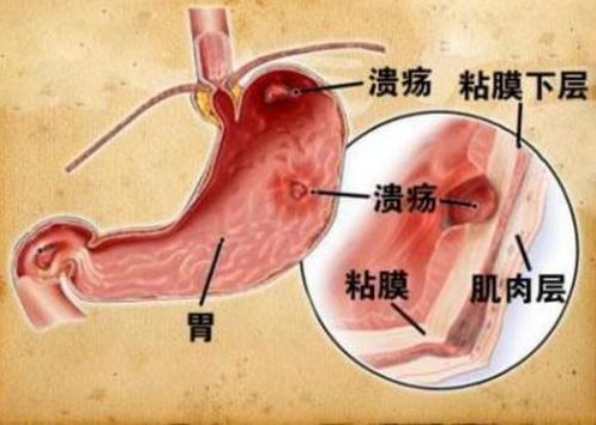

息肉的大小和形态是判断是否需要处理的重要因素。一般来说,小于1厘米的息肉通常不太可能有恶变的风险,而大于2厘米的息肉则有较高的恶变风险。如果息肉形态不规则、表面出现溃疡或出血,可能提示其恶性变的风险较高,这时通常需要切除息肉,并进行详细的病理检查。

3. 症状表现

如果胃息肉引起了患者的症状,如胃痛、消化不良、恶心、呕吐、出血等,可能需要进行处理。即使息肉是良性的,症状也会影响患者的生活质量,这时治疗和切除息肉可能是必要的。

4. 患者的风险因素

如果患者有胃癌家族史,或者有长期胃炎、胃溃疡等疾病史,胃息肉可能存在较高的恶性风险。因此,这类患者发现息肉后,通常会建议进行切除并送病理检查,以尽早发现潜在的恶性变。

三、胃息肉的处理方法

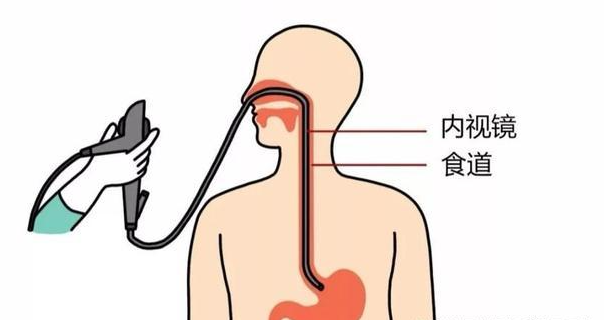

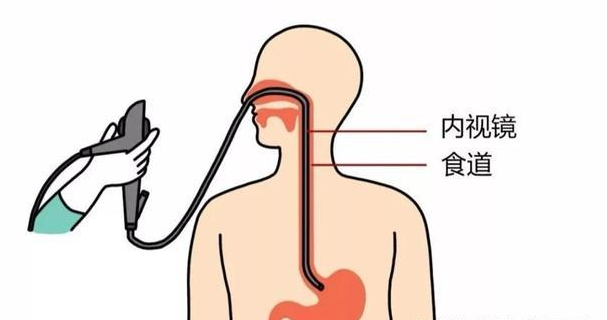

对于需要处理的胃息肉,最常见的处理方法是通过胃镜进行息肉切除。具体方法包括:

内镜下切除: 这是最常见的治疗方式,医生通过胃镜将息肉切除。对于小型的息肉,通常可以直接切除。对于较大的息肉,可能需要分步切除,或者使用特殊的内镜工具,如电切环、热刀等进行切除。切除后,病理科会对息肉进行检查,以确定其性质。

定期随访: 对于一些较小、无症状、恶性变风险低的胃息肉,医生可能会建议定期随访,观察息肉的变化。如果息肉没有增大或发生其他变化,通常可以避免立即切除。

药物治疗: 对于一些由药物或慢性胃炎引起的胃息肉(如胃底腺息肉),医生可能会建议调整药物治疗,减轻胃炎症状,从而减少息肉的发生。

四、结语

胃镜检查中发现的胃息肉是否需要处理,取决于息肉的类型、大小、形态、症状以及患者的具体情况。对于恶性变风险较高的腺瘤性息肉,应尽早切除并进行病理检查。而对于一些良性的增生性息肉,如果症状不明显,且大小较小,可以考虑定期随访。无论如何,胃息肉的处理应由专业医生根据具体情况进行判断,患者应定期进行胃镜检查,以确保胃部健康,及时发现潜在的疾病。