胃镜检查是诊断胃炎的常见且有效的方法之一。胃炎是指胃黏膜的炎症,通常表现为胃部不适、胃痛、恶心、呕吐等症状。胃炎根据病因、病程以及病变部位的不同,可以分为急性和慢性两大类。胃镜检查通过直接观察胃黏膜的状态,能够帮助医生判断是否存在胃炎,并明确其类型、程度及可能的病因。下面我们详细讨论胃镜检查如何诊断胃炎。

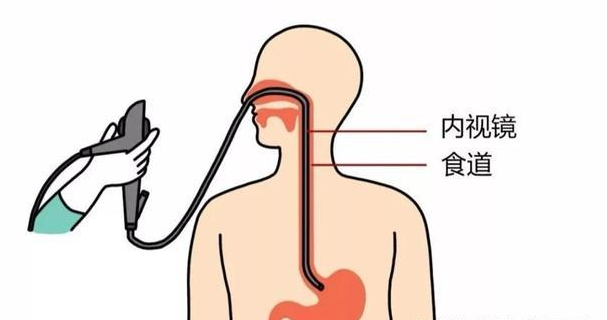

一、胃镜检查的基本原理

胃镜检查是利用内窥镜(也叫胃镜)通过口腔进入食管、胃部进行检查的一个过程。胃镜通过一个细长的管子,将带有光源和摄像头的镜头送入胃部,医生可以实时看到胃黏膜的状况,判断是否存在炎症、溃疡、出血等问题。此外,胃镜检查还可以通过取样活检进行病理学检查,进一步确定病变性质。

胃镜检查在诊断胃炎方面的优点包括:

直视诊断:医生可以直接看到胃黏膜的变化,避免了依赖患者自述症状的主观性。

活检检查:胃镜检查能够进行活检,即取少量胃黏膜组织进行病理学分析,进一步确定是否有胃炎、是否伴随幽门螺旋杆菌感染等。

二、胃镜检查如何诊断胃炎

观察胃黏膜的外观变化

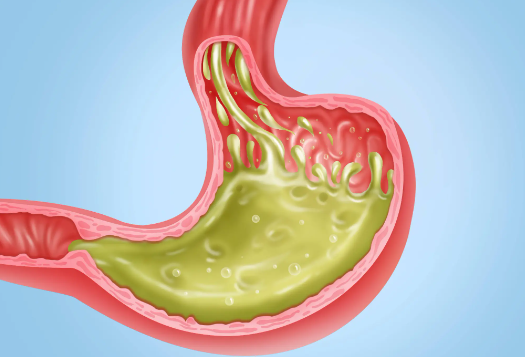

胃镜检查的核心是观察胃黏膜的外观。胃炎患者的胃黏膜往往表现为不同程度的充血、肿胀、糜烂或糜烂的不同部位。具体而言,胃镜检查时可能出现以下表现:

急性胃炎:急性胃炎时,胃黏膜可能表现为红肿、充血,表面有不同程度的糜烂或水肿。部分患者还可能有出血点,表现为黏膜表面的小红点。

慢性胃炎:慢性胃炎的胃黏膜通常表现为不同的变化,包括:黏膜表面出现轻度的褶皱,色泽发暗,可能还会有局部的萎缩、透明化或色素沉着。

胃黏膜的其他病理变化

胃镜检查不仅仅观察表面变化,还可以深入了解胃黏膜的其他病理状态。例如:

糜烂:胃黏膜表面出现局部或广泛的糜烂,表现为浅表溃疡、组织脱落,是胃炎常见的表现。

萎缩:如果胃炎长时间未得到有效治疗,可能导致胃黏膜萎缩,表现为胃黏膜的厚度变薄、透明度增加,胃腺分泌功能减弱,患者可能会出现消化不良的症状。

肠上皮化生:这是一种病理性改变,指胃黏膜的上皮细胞变成类似肠道的细胞,通常是慢性胃炎或幽门螺旋杆菌感染的结果。

幽门螺旋杆菌感染的诊断

幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori,H. pylori)是引起慢性胃炎的主要病因之一,胃镜检查可以通过获取胃黏膜活检样本进行细菌培养或PCR检测,诊断是否感染幽门螺旋杆菌。幽门螺旋杆菌感染是引发胃炎、胃溃疡和胃癌的重要因素,因此,诊断幽门螺旋杆菌感染对于胃炎的治疗至关重要。

检查其他可能的病变

胃镜检查不仅仅是用于胃炎的诊断,还可以帮助医生排除其他胃部疾病,确保胃炎的诊断准确。通过胃镜,医生可以发现胃部的其他病变,如胃溃疡、胃癌、食管反流病等,这有助于制定更为全面的治疗方案。

三、胃镜检查诊断胃炎的优缺点

优点:

直观可靠:胃镜通过直接观察胃内情况,能提供精确的胃黏膜影像,诊断效果明确。

活检检查:胃镜可以获取胃黏膜样本进行病理学检查,有助于判断炎症的类型和病因,如幽门螺旋杆菌感染、肠上皮化生等。

多功能性:胃镜不仅用于诊断,还能进行一些治疗,如止血、去除息肉、治疗早期癌变等。

缺点:

侵入性检查:虽然胃镜检查相对安全,但仍然是侵入性检查,部分患者可能会感到不适或出现恶心、呕吐等症状。

费用较高:与其他检查方式相比,胃镜检查的费用较高,并且需要一定的医疗设备和专业技术。

操作难度和风险:虽然胃镜检查是常规操作,但操作不当可能引起一些并发症,如出血、穿孔等风险。

四、结语

胃镜检查作为诊断胃炎的重要手段,能够通过直视胃黏膜的变化、活检等手段,明确胃炎的类型、严重程度和可能的病因(如幽门螺旋杆菌感染、肠上皮化生等)。它的准确性高,且可以排除其他胃部疾病。然而,由于其侵入性和费用较高,通常在症状较为明显或其他检查无法明确诊断时,医生会建议进行胃镜检查。对于胃部不适或怀疑胃炎的患者,及时进行胃镜检查有助于尽早发现问题,进行科学的治疗,从而有效改善胃健康。