肛门湿疹是一种较为常见的皮肤病,其发生与多种内外因素密切相关,以下是对肛门湿疹的详细解析:

一、定义与概述

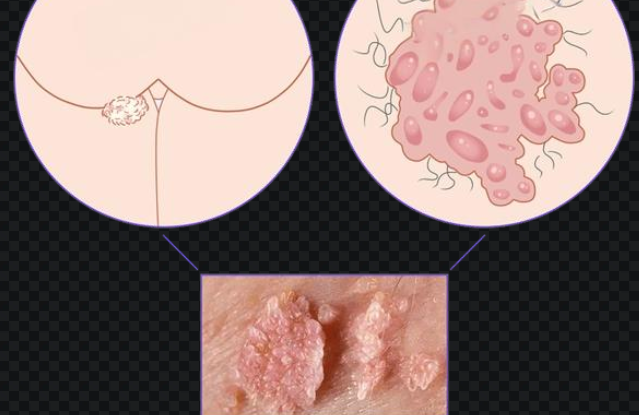

肛门湿疹,又称肛周湿疹,是一种由多种内外因素引起的过敏性炎症性皮肤病。它主要发生在肛门周围皮肤,并可能向阴囊、会阴部、臀沟两侧蔓延。该病症具有病程长、易反复发作的特点,且症状表现复杂多样,给患者带来诸多不适与困扰。

二、病因与发病机制

肛门湿疹的病因比较复杂,主要包括以下几个方面:

体质与遗传:过敏体质或遗传性过敏体质是本病的主要因素。个体素质及健康状况可以导致其对生活和工作环境中的许多物质过敏,从而引发湿疹。

精神因素:精神紧张、失眠、焦虑压抑、过度劳累等精神因素常可诱发湿疹,或使症状加重。这些情绪变化可能通过影响内分泌系统和免疫系统的功能,从而加剧湿疹的炎症反应。

消化系统功能障碍:胃肠功能紊乱可能导致黏膜分泌物吸收异常,引发湿疹。当肠道内的有害物质或过敏原未能被充分吸收或排出时,它们可能通过肠道黏膜进入血液,进而引发过敏反应。

内分泌紊乱:女性内分泌紊乱、月经不调、糖尿病等内分泌疾病也可能导致湿疹的发生。这些疾病可能通过影响激素水平或免疫系统的功能,从而加剧湿疹的炎症反应。

物理化学因素:创伤、摩擦、人造纤维、局部环境湿热或干燥、尘螨、食物中的鱼虾蟹等物理化学因素也可能引起湿疹。这些因素可能直接刺激皮肤或黏膜,从而引发过敏反应。

三、症状表现

肛门湿疹的症状表现复杂多样,主要包括以下几个方面:

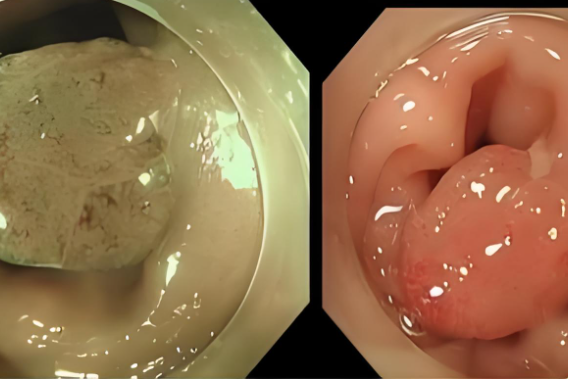

皮疹形态变化:急性期常表现为密集的小丘疹,如同针尖至粟粒大小,基底潮红。随着病情发展,这些小丘疹可迅速转变为小水疱,疱液清亮。当水疱破裂后,会形成点状糜烂面,伴有明显的浆液性渗出,使局部皮肤处于潮湿状态。慢性期则表现为皮肤粗糙、肥厚,表面有苔藓样变,颜色可呈灰白色或淡褐色,皮纹加深,常伴有皲裂。

瘙痒剧烈:瘙痒是肛门湿疹最突出的症状之一。瘙痒程度轻重不一,常呈阵发性发作。尤其在夜间或安静时,瘙痒感会更加明显,严重影响患者的睡眠和日常生活。患者往往难以忍受,会不自觉地搔抓,而搔抓又会进一步加重皮肤损伤和瘙痒,形成恶性循环。

皮肤颜色改变:患病部位的皮肤颜色可能会发生变化。在急性期,由于炎症反应,皮肤可出现红肿。慢性期由于长期的搔抓和炎症刺激,皮肤色素沉着增加,颜色会变得比周围正常皮肤更深,呈现出暗褐色或黑褐色。

疼痛:当肛门湿疹处于急性期,皮肤出现糜烂、渗液时,或慢性期有皲裂时,患者在排便、擦拭或活动时,肛门周围皮肤受到刺激,可引发疼痛。这种疼痛通常为刺痛或灼痛,程度因人而异。

坠胀感:部分患者会感到肛门有坠胀不适的感觉,仿佛有异物堵塞或下垂感。这可能与肛门周围皮肤的炎症刺激以及局部血液循环和神经功能受到影响有关。

排便异常:由于肛门周围皮肤处于病变状态,患者在排便时可能会因疼痛或不适而产生恐惧心理,导致排便习惯改变。如出现便秘或腹泻。便秘时,大便干结,排便用力会进一步加重肛门皮肤的损伤;腹泻则会使肛门周围皮肤频繁受到粪便的刺激,加重湿疹症状。

四、诊断与治疗

肛门湿疹的诊断主要依据患者的病史、症状表现以及必要的实验室检查。在治疗方面,应根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。

一般治疗:寻找并去除可能的诱发因素,如避免接触刺激性物质(如某些化纤材质的内裤、刺激性强的清洁剂等),保持肛门周围皮肤清洁干燥等。

药物治疗:外用药物如清洁消毒剂(炉甘石洗剂等)、角质剥脱剂(尿素软膏、维生素E乳膏等)、抗生素软膏(夫西地酸乳膏、莫匹罗星软膏等)以及糖皮质激素类药膏(醋酸曲安奈德乳膏、氢化可的松乳膏等)等可用于缓解症状。口服药物如抗组胺药(氯雷他定片、盐酸西替利嗪片等)和糖皮质激素(醋酸泼尼松片等)等也可用于辅助治疗。

物理治疗:如温水坐浴等物理治疗方法可促进局部血液循环,减轻炎症反应与瘙痒症状。但需注意水温不宜过高,时间不宜过长。

五、预防与护理

预防肛门湿疹的关键在于避免诱发因素并加强日常护理。患者应注意保持肛门周围皮肤的清洁干燥,避免使用刺激性强的清洁剂或化纤材质的内裤等。同时,保持良好的饮食习惯和作息规律也有助于预防湿疹的发生。对于已经发生湿疹的患者,应积极进行治疗并遵循医嘱进行护理,以促进疾病的康复。