肛瘘是肛管或直肠与会阴皮肤相通的慢性、感染性通道,是肛肠科常见疾病之一。其发病与肛门直肠周围感染密切相关,临床表现以肛门流脓、肿痛、瘙痒为主,可严重影响患者生活质量。明确肛瘘的适用人群,有助于早期识别高危因素并采取针对性防治措施:

一、基于发病机制的高危人群

肛门直肠感染患者

肛周脓肿是肛瘘的主要诱因,约90%的肛瘘由肛周脓肿破溃或引流后形成。此类人群需警惕脓肿反复发作或迁延不愈,可能演变为复杂性肛瘘。

免疫功能低下者

糖尿病、结核病、恶性肿瘤等患者因免疫力下降,易引发肛周感染。例如糖尿病患者血糖控制不佳时,全身感染风险增加,肛周脓肿愈合后更易形成瘘管。

肠道疾病患者

溃疡性结肠炎、克罗恩病等炎症性肠病,以及肛窦炎、直肠息肉等局部病变,可破坏肛管直肠黏膜屏障,导致继发感染。

生活习惯不良者

长期久坐、久站或负重行走人群,因局部血液循环障碍易引发肛周感染;喜食辛辣、刺激性食物者,可能因肠道刺激诱发肛窦炎,进而发展为肛瘘。

二、基于临床特征的易感人群

青壮年男性

肛瘘发病高峰年龄为20-40岁,男性发病率是女性的3-4倍。这可能与男性皮脂腺分泌旺盛、激素水平波动及社会活动频繁等因素相关。

肥胖与运动不足者

肥胖患者腹压较高,肛门直肠静脉回流受阻,易引发肛周感染;长期缺乏运动者,局部肌肉松弛、血液循环差,感染风险增加。

职业暴露人群

司机、办公室职员等需长时间保持固定姿势的职业群体,因局部压迫和血液循环障碍,易发生肛周感染。

三、基于合并症的特殊人群

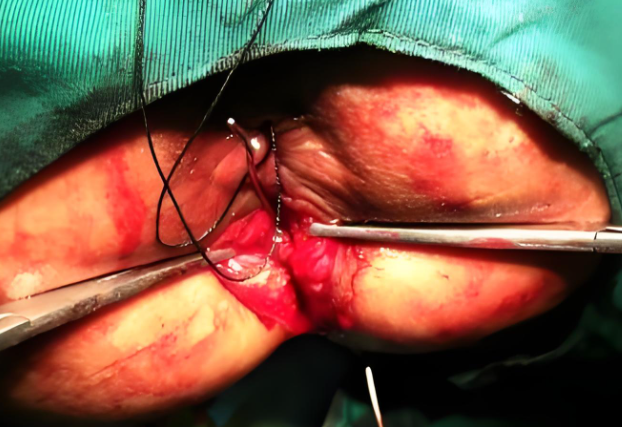

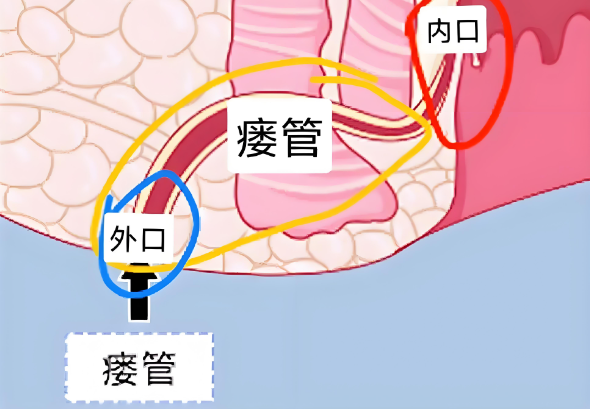

复杂肛瘘患者

瘘管位置复杂(如高位、马蹄形)或病变范围广泛者,需通过手术彻底清除感染灶,避免反复发作。

合并其他肛肠疾病者

肛瘘常与痔疮、肛裂、直肠脱垂等疾病并存,此类患者需综合评估病情,制定联合治疗方案。

术后复发患者

既往肛瘘手术失败或复发者,需根据瘘管类型选择更合适的术式,如挂线疗法或生物材料填充术。

四、基于治疗需求的手术适应人群

复发性肛瘘

经保守治疗(如抗生素、坐浴)无效或反复发作者,需通过手术清除内口、瘘管及周围瘢痕组织。

广泛性肛瘘

瘘管分支多、累及肛管括约肌者,需采用括约肌间瘘管结扎术(LIFT)等保留括约肌功能的术式。

合并其他疾病者

肛瘘合并直肠炎、肿瘤等疾病时,需在控制原发病的基础上,同步处理肛瘘病灶。

五、基于预防与管理的重点人群

高危职业人群

建议司机、办公室职员等久坐人群每1-2小时起身活动,促进局部血液循环;肥胖者需控制体重,减少腹压对肛周的影响。

糖尿病患者

需严格控糖,定期监测肛周皮肤变化,发现红肿、破溃等异常及时就医。

术后康复人群

肛瘘术后患者需保持大便通畅,避免久蹲;定期复查,发现假性愈合或复发迹象需及时处理。

六、特殊情况下的治疗选择

结核性肛瘘

需先进行抗结核治疗,待病情稳定后再行手术,否则可能因结核杆菌扩散导致手术失败。

恶性肿瘤相关肛瘘

若肛瘘由直肠癌等肿瘤引起,需优先评估肿瘤分期。早期患者可同期处理肛瘘与肿瘤,晚期患者则以姑息治疗为主。

儿童肛瘘

儿童肛瘘多与肛窦感染或免疫功能不完善相关,需谨慎选择手术时机,避免损伤肛门括约肌。

肛瘘的适用人群涉及多类高危因素与临床特征,需结合个体情况制定防治策略。高危人群应注重预防,如改善生活习惯、控制基础疾病;已发病者需及时就医,通过手术彻底清除病灶,并重视术后康复管理,以降低复发风险。